Une figurine de clown posée, parmi d’autres, sur une table. Tel est le premier plan, ô combien symbolique, du dernier film de Baz Luhrmann. Gros plan sur l’entertainer. Celui qui harangue les foules, les rassemble et les divertit l’espace de quelques minutes ou d’une vie. Ici, nous nous pencherons sur son plus beau représentant dans l’histoire du Rock : Elvis. Et de son manager exclusif : le Colonel Parker.

Ainsi, la fable se dévoile sous forme de confession. Andréas Cornélius van Kuijk végète dans un hôpital. Il n’est pas le monstre tant décrié par les médias. Le marionnettiste avide de pouvoir. Son témoignage en attestera. Le gamin de Memphis était comme son fils. Son contrat aberrant-fifty fifty- avec la star ? Un détail. Sa roublardise ? Indéniable. Parker s’emballe mais pour cent balles, t’as plus rien. « Tu as le talent, j’ai le sens des affaires. Tu veux être visible ? Je peux te donner cette opportunité sur toute la planète. Mais tout a un prix et tu devras te soumettre à certaines exigences. ». Le talent ? Une mise de départ. La longévité ? Du travail et du flair. L’air du temps ? Toujours en évolution. Il suffit de choisir la bonne vague et d’y surfer sans que le tiroir-caisse ne prenne l’eau. Clairement énoncé, le Showbusiness fonctionne comme cela. Un investissement à long terme sur de jeunes poulains avec pour mot-clef : l’exclusivité.

Reste à remplir les cases et LA case de départ. Celle qui fera la différence.

Miser sur le bon canasson, se l’approprier.

Le mentor et son élève surdoué. Monsieur déloyal et sa bête de foire.

Chasse gardée. Car quand y’en a poulain, y’en a pas pour deux.

Money, Money, Money…

Flashback dans un couloir aseptisé.

Oui, le Colonel Parker se souvient. Se remémore la trame de sa vie sur fond de successions de placements, d’opportunités et surtout d’une rencontre décisive qui allait changer la face du Monde.

Fifties. Fifties. Costume rose et gomina. Mèche rebelle. Posture sans imposture.

Sur les planches, une gueule d’amour pétrie de trac, la jambe tremblotante, fait ses premiers pas. Quelques phrases d’introduction puis la déflagration.

Le séisme. La dégaine ultra trash mais bien sapée devant un public médusé.

Stay on the scene. Like a Sex Machine.

Le défi du biopic survitaminé est lancé.

J’attendais, avec une certaine appréhension, la nouvelle production du réalisateur australien capable du pire (« Australia ») comme du meilleur (« Roméo + Juliette »). « Elvis » allait-il se vautrer dans le rococo (rock, coco ?), le baroque and roll et la tarte à la crème ? Ou Baz l’éclair allait-il faire hénir les chevaux du désir ? Après une introduction passablement frénétique, le film se focalise sur ses acteurs et enchaine les idées de réalisation avec brio. Pour exemple, ce face-à-face dans une grande roue où le Colonel Parker expose son plan d’attaque à un jeune homme timide et peu sûr de lui. Le manège se met en branle telle une entreprise hollywoodienne puis s’interrompt. Immobilisme. On stoppe les machines. Attention. L’échange se veut plus sérieux. Dès que le mécène se penche vers son protégé et que le deal est conclu, le système redémarre. Ainsi c’est toute l’industrie du divertissement qui est convoquée en une scène brillante. Business is business, même s’il se pare de paillettes. Le fric, c’est chic et sitôt l’accord verbal tenu, nos deux protagonistes baguenauderont sur un petit nuage.

L’avenir sourit aux audacieux, certes, mais jusqu’à quand ?

Toute la carrière du King (et de son manager) se substituera à ces intermittences. Panache et éthique de travail d’un côté, manipulation et malversation de l’autre. Le quotidien du rocker oscillant entre abnégation et confrontation.

C’est précisément là que se situe le talent de Baz Luhrmann. Alterner phases d’introspection et sauvagerie scénique sans le moindre accroc. Sans le moindre temps mort.

Mieux ! Loin des biographies emmitouflées, ce dernier a l’intelligence de nous offrir sa propre vision du King : l’histoire d’un gamin qui se rêvait Captain Marvel et devint, au contact d’une guitare (et non d’un marteau nordique) un Dieu vivant.

Son pouvoir ? Subjuguer l’auditoire à grand renfort de coups de bassin et de vocalises. Le Roi se déhanche dans l’arène et déboite sévère.

Sa force ? Il la puise dans l’esprit de son jumeau mort-né. Une étoile ainée.

Son inspiration ? Elle vient de sa mère et de ses amis issus de la communauté noire américaine. Le blues. La country. L’amour.

Sa base ? Graceland, autre forteresse de la solitude.

Sa mission ? Possédant la grâce divine, Elvis ouvre son « chant » des possibles afin de raccommoder les âmes esseulées.

Elvis, l’alien américain. L’Avenger.

Un point de vue casse-gueule, me direz-vous ? C’était sans compter deux têtes d’affiche au service de sa majesté.

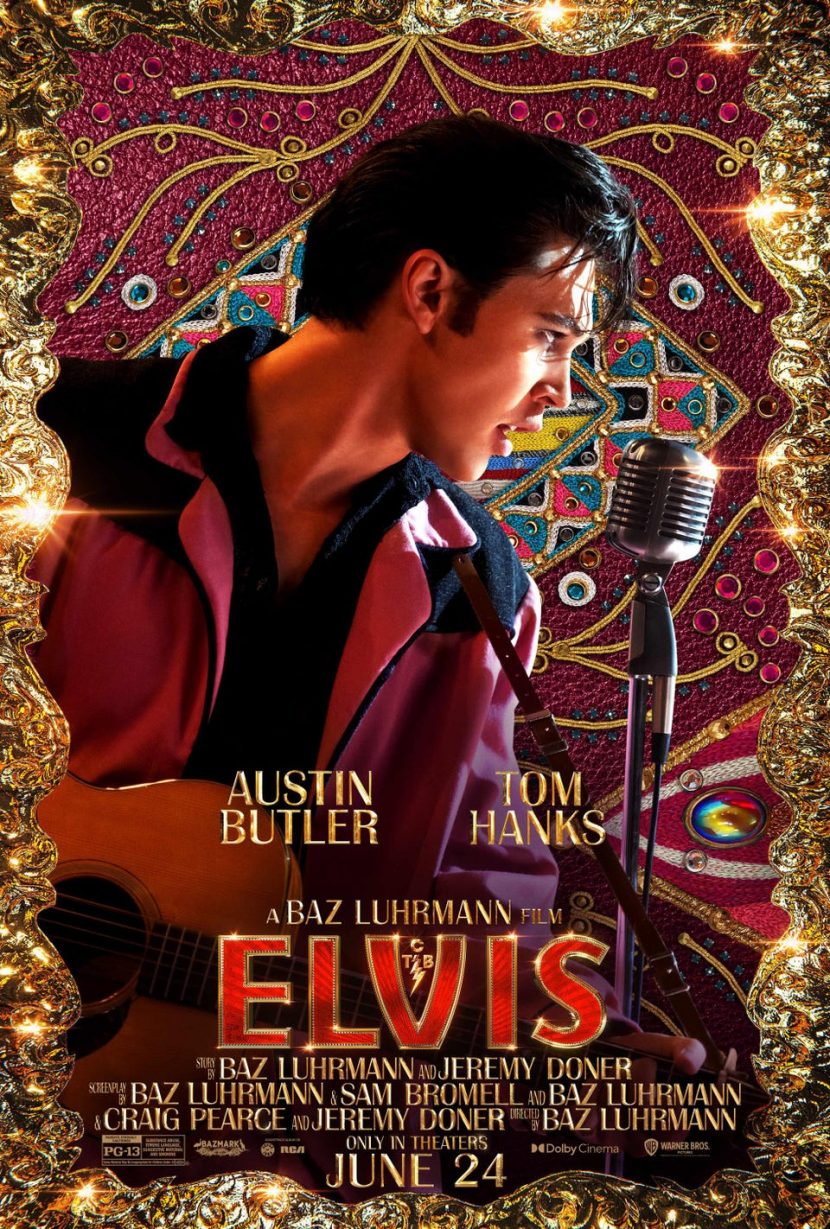

Austin Butler campe un « E.P. » avec aplomb et évoque le Roi du Rock plus qu’il ne l’incarne. Sa gestuelle, sa moue boudeuse, sa voix, tout y est sans qu’un mimétisme gauche ou parodique ne soit invoqué. Tom Hanks est un partenaire idéal et donne la réplique avec un accent des plus truculents. Ses prothèses nasales et abdominales s’estompent dès les premières minutes pour laisser place à un Pantagruel inoubliable. Vénal, odieux et adipeux, son Colonel Parker écœure autant qu’il fascine. Enfin, le reste de la distribution (Olivia Dejonge, Kelvin Harrison Jr et Alton Mason, pour ne citer qu’eux) prouve que l’Actor Studio a encore de sérieux restes. Si les Oscars ne récompensent pas le dynamique duo et leurs acolytes, c’est à n’y rien comprendre.

En avant la musique !

Car « Elvis », c’est aussi une attitude rebelle et marquée vis-à-vis du catalogue RCA. Point de déroulé ronronnant. Baz mise sur les mélanges hybrides et le plein de super.

Shazam! Cet éboulis de tubes s’extirpant d’un jukebox malade vous fait tressaillir sur votre fauteuil et taper du pied instantanément.

Sampler et sans reproche, Mr Luhrmann connait la chanson et agace autant qu’il éblouit. Et même si son long-métrage s’aventure souvent sur un terrain plus classique qu’à l’accoutumée, ses audaces déconcertantes (ces mashup sonores et picturaux) s’avèrent toujours aussi payantes.

Savoir-faire sans une once de redite ou d’écart malencontreux. Tout se tient, en 2h40, aussi bien dans certains effets psychédéliques que dans des sommets d’émotion ténue.

Mazette !

Baz est balèze.

« Elvis »?

C’est du véritable cinoche composé de bruit et de fureur.

La manifestation cinématographique d’une trajectoire flamboyante.

Le ticket gagnant d’un cinéaste brillant.

L’hommage gonflé d’un admirateur dont le crédo serait :

« Quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende ».

John Book.