Cela commence par un long travelling. Terrain vague. Gravats. Puis la caméra remonte peu à peu vers des grillages à l’abandon, signe de travaux dans un no man’s land. Le cadre passe devant une pancarte mentionnant une interdiction puis la caméra s’envole et frôle des véhicules de démolition. Plongée rapide et gros plan sur une bouche d’évacuation d’où s’extirpe (tel un cafard) un membre des Jets.

Stupeur.

En un seul mouvement, Steven Spielberg convoque le fond et la forme.

Il empoigne « visuellement » son sujet sans la moindre ligne de dialogue : à savoir la « rénovation » totale d’un quartier et les conséquences sociétales d’une telle restructuration.

En ligne de mire ? Le mépris des classes populaires et des immigrés, pourtant forces vives de la reconstruction d’une Nation.

Première phrase prononcée ? « Beat It« !

Retour d’ascenseur légitime à l’attention de Michael Jackson, qui s’inspira du film original de Robert Wise dans un clip inoubliable.

Puis le long-métrage rebondit vers notre protagoniste rejoignant, en un claquement de doigts, sa bande et la rue qui l’accompagne.

Cut.

Plan large :

« Bug » dans la machine bien huilée de l’expropriation, Riff (Raff) incarne, ainsi « Le peuple d’en bas » cher à Jack London. Son Gang est sa famille, de celle qui grandit dans la rue et délimite les frontières d’un territoire imaginaire. Or, cette rue les vomit, à présent, pour laisser place à un quartier plus « propre » et des habitants fortunés.

Galvanisées par une Haine de cette société qui les méprise, les « Jets » veulent en découdre avec le Monde entier.

Dès lors, les New kids débloquent et volent des pots de peinture, chahutent et marquent leur appartenance aux cités environnantes.

Les « Sharks » ( JAWS…!) sont portoricains mais américains dans l’âme. Leur sang ne fait qu’un tour lorsque leurs ennemis jurés décident de barbouiller une fresque représentant le drapeau étoilé. Confrontation. Collision.

Riff (impeccable Mike Faist) invective Bernardo (David Alvarez, au physique digne de Gene Kelly).

Les flics déboulent. Alors qu’un simple agent (Brian D’Arcy James, vu dans « Spotlight ») essaye de calmer la situation en pointant du doigt leur points communs, un lieutenant (Corey Stoll, détestable dans « Ant-Man ») plus porté sur l’humiliation exalte leurs poings comme un.

Le ton est donné.

Cette version 2021 puisera dans un contexte racial bouillonnant made in USA.

Et se métamorphosera en pamphlet féministe au gré de sa trame narrative, fustigeant çà et là la bêtise des Hommes.

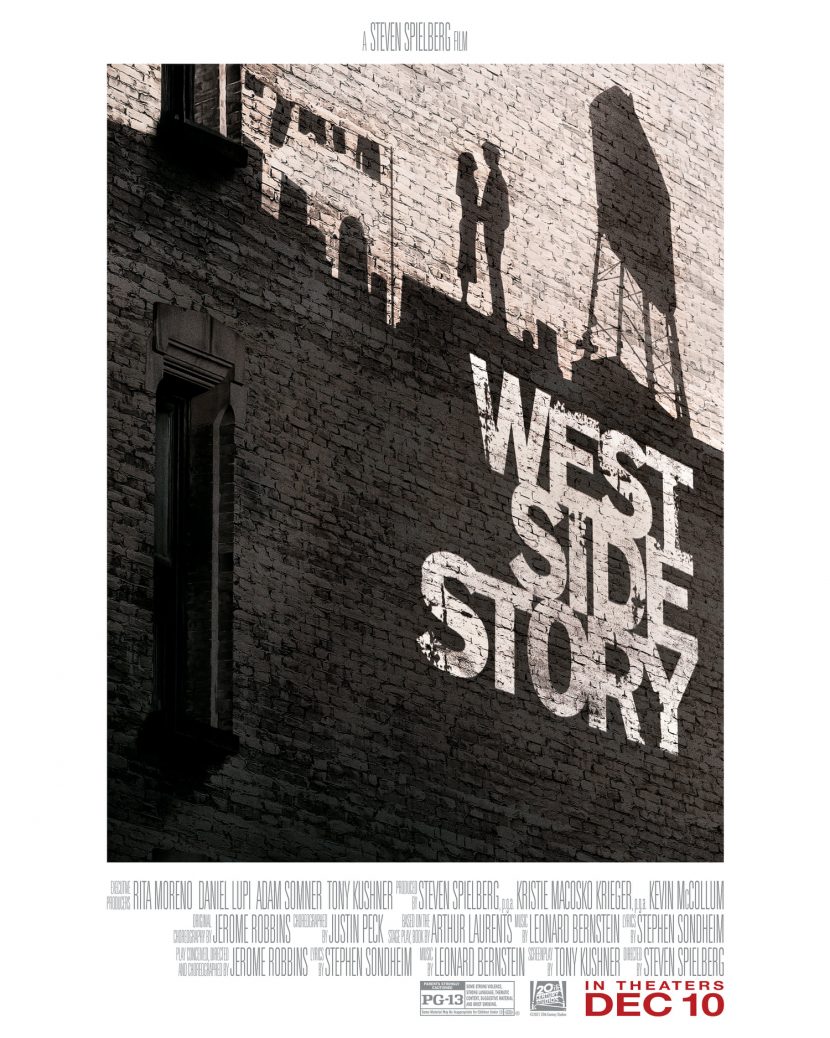

Ce remake de « West Side Story » prend ainsi ses marques, par petites touches, sans jamais perdre de vue l’ombre de son prédécesseur.

Certes, on connait la chanson du petit Shakespeare illustré.

Et pourtant !

Il fallait avoir du courage pour reprendre à son compte une œuvre majeure de la culture populaire. Il fallait avoir l’intelligence de Spielberg pour faire de cette nouvelle proposition une caisse de résonnance contemporaine. Le réalisateur d' »Indiana Jones et le Temple Maudit » n’a rien perdu de sa vitalité (souvenez-vous de ce prologue insensé dans l’antre de Lao Che !) et brosse avec fougue le destin contrarié de deux amoureux.

Mieux, par l’entremise de dialogues en espagnol non sous-titrés et un véritable amour porté aux « laissés pour compte », qu’ils soient porto-ricains ou polonais, Spielberg adresse un bras d’honneur bien senti à Trump.

« Speak English ! » comme un mantra. Or, on ne devient pas Américain. On l’est, tout simplement.

J’entends, déjà, les puristes crier au plagiat.

Au reboot !

Il n’en est rien.

Respect des chorégraphies originelles, partition musicale respectée à la lettre, le créateur d' »E.T. » opte pour un époussetage plus porté sur les mouvements de caméra que sur une réforme totale et aveugle.

Ainsi, bien que vénérant ses pairs (ses pères), cette nouvelle adaptation ne verse jamais dans le « Copié-Collé ».

Ici, des scènes nouvelles font leur apparition sans que Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Laurents ne soient trahis. Là, une chanson est entonnée par une autre figure emblématique, donnant à l’ensemble une saveur particulière.

Notre cinéaste s’adjoint les services du grand David Newman pour la musique, découpe ses scènes par l’entremise d’un Michael Kahn inspiré et s’offre les services de Janusz Kaminski pour parer ses blocks de couleurs automnales.

Et quelle énergie dans cette débauche de danses survoltées !

Aucun écran géant -face à nous- n’est pas assez grand pour contenir ces échanges furibards, ces baisers volés et ces gueules d’anges cabossées.

Aucun son « THX » n’est assez puissant pour couvrir le tumulte de nos cœurs.

Spielberg vise haut et atteint sa cible.

75 ans !

Le producteur d’Amblin semble défier le temps et les lois de l’apesanteur, tant son « West Side Story » tutoie l’excellence à chaque plan.

Et que dire de sa distribution flamboyante !

Rachel Zegler est promise à un futur radieux tant son interprétation brûle la pellicule, le massif Ansel Elgort (Baby Driver, c’est lui !) trouve en Tony l’un de ses plus beaux rôles, Ariana DeBose campe avec détermination une Anita explosive et Rita Moreno d’une classe sans âge souligne sans efforts sa douce présence.

Ce « West Side Story » est un classique immédiat. Le digne successeur d’une longue lignée de chefs-d’œuvre hollywoodiens.

BINGO !

The King of Entertainment place un troisième chef-d’œuvre dans mon panthéon personnel à cinq étoiles (déjà occupé par « Les Dents de la Mer », « Les Aventuriers de l’Arche Perdue », « Lawrence d’Arabie » et « Under the Silver Lake ») et est nommé, dès à présent, pour le Golden Globe du meilleur réalisateur.

En attendant un prochain Oscar ?…

« Could it be ?

Yes it could.

Something’s coming

Something good”.

John Book.