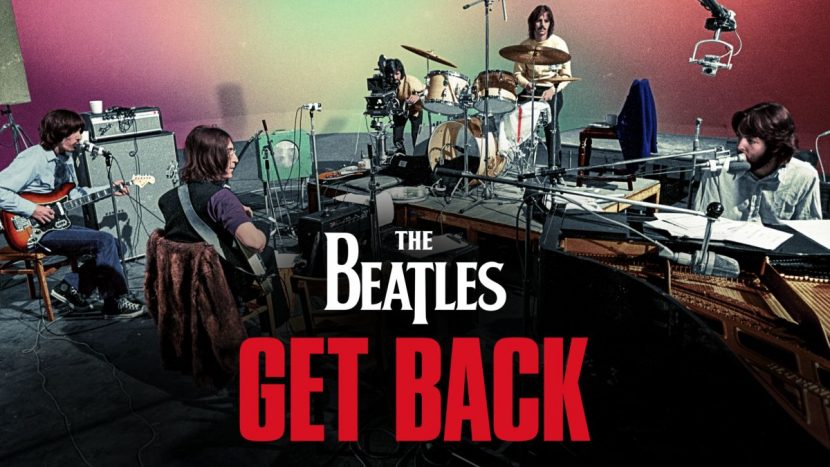

Quatre hommes enfermés sur un plateau de télévision afin de s’y abandonner totalement. Quatre rats de laboratoire, précurseurs de la téléréalité, filmés non-stop lors de leurs tâtonnements. Quatre stars mondialement connues auscultées dans leurs derniers retranchements, désaccords et, in fine, complicité.

Non, nous ne sommes pas dans un énième épisode de « SAW » mais dans un documentaire d’exception sur les Beatles réagencé par Peter Jackson.

C’est un véritable travail de titan que l’heureux papa des Feebles effectue autour de l’enregistrement d’une œuvre culte. 60 heures d’enregistrement vidéo, 150 heures de témoignages audio collectés en 1969 par Michael Lindsay-Hogg et un tri inimaginable -durant quatre années- afin que le tout tienne en trois épisodes de trois heures (ou presque).

Une précédente mouture existait, d’une durée de 80 minutes, et s’axait principalement sur une formation royale en voie de dislocation.

Fan absolu, Peter Jackson redresse la barre et donne à voir un tout autre spectacle que cette déconfiture.

Ce qui est remarquable, c’est la manière dont le cinéaste néo-zélandais s’efface au profit du « work in progress » et à la tension qu’il distille de plans en plans. Les Beatles parviendront-ils à boucler en 21 jours un LP et enchainer un concert filmé dans la foulée ?

Pour tout fan des Fab Four (et de la musique populaire, en général), la réponse est connue et le suspens éventé depuis des lustres. Mais tout de même ! Peter Jackson jongle, brillamment, avec nos nerfs tout en s’attardant sur l’aspect créatif/anarchique du groupe.

Car c’est un joyeux bordel de 7 heures 45 qui nous est donné de voir, les yeux écarquillés et la lèvre inférieure pendante.

Nous pensions nos scarabées studieux et maniaques ? Nous fantasmions sur l’élaboration d’un morceau dans la souffrance et la superposition d’interventions divines ? Nous rêvions le gang de Liverpool laborantin et maniaque ?

Il n’en est rien.

Ou presque.

Nos jeunes génies (jeux de mot pourri, je vous l’accorde) oscillent entre dilettantisme et je m’en foutisme, coup de poker et procrastination. Privés de leur « figure paternelle » Brian Epstein, Paul, John, George et Ringo s’égarent sans être rongés par le stress ou l’épreuve de la page blanche.

Je m’abstiendrai de vous faire une liste des titres en jachère qui finiront sur « Let It Be », « Abbey Road » et du catalogue de singles balbutiant leur entrée dans des productions solos. Il suffit de s’absorber dans la quatrième de couverture de chaque galette pour y retrouver ses petits. Non, je m’attarderai surtout sur l’ambiance de cet enregistrement hors-norme et de sa deadline pour tout décor. Le défi est lancé : boucler en 3 semaines une collection de chansons et une émission de télé en préambule à un concert filmé.

Ou l’élaboration d’un plan musical et marketing bulldozer pour un nouvel album annoncé.

Mais, là où le documentaire prend de la hauteur, c’est dans sa dimension humaine et friable.

Ces riches hippies, unis par la conception d’une progéniture monstrueuse, prennent avec beaucoup de désinvolture ce challenge. Et, comme tout musicien habité, partent en digressions durant de longues heures de répétitions.

Pour un seul morceau finalisé, combien de reprises brouillonnes et de « jam » (déconfiture, again) stériles ?

Cela fume, cela boit, cela s’exprime sur des considérations nébuleuses et un brin philosophique sans que rien ne démarre (voir la trace audio d’un repas entre John et Paul).

Il faudra tout le talent de Paul Mac Cartney, leader évident et inspiré, pour que cette petite entreprise ne connaisse pas la crise.

Car il faut bien l’admettre : le véritable maitre à bord, c’est lui.

George Harrison, dont le talent de songwriter est évident, est en proie à l’exaspération et en retrait permanent. Ringo Starr, pilier insubmersible, s’exécute sans brocher mais peine à s’imposer et John Lennon débarque les mains dans les poches, en retard, sans aucune idée en tête. Pire, ses élucubrations (il ne peut s’empêcher de déconner sur TOUTES les paroles) durant des sessions bradées nuisent à l’avancée de ce projet homérique. Et que dire de sa compagne mutique, lisant le journal ou hurlant (comme un goret) dans le micro lors de « bœufs » pathétiques ?

Il faut l’admettre.

Les Beatles partent en « live ».

Attention ! Je ne remets absolument pas en cause le talent de nos « Fantastic Four » ! Il est, d’ailleurs, assez incroyable de voir avec quelle facilité nos british adorés s’emparent de leur scène improvisée sur le toit d’Apple. Pas un faux pas de leur part, pas l’ombre d’une hésitation (si ce n’est John Lennon, perdu sur « Dig a Pony »), le groupe touche du doigt le ciel avec un mini-set d’une efficacité redoutable.

Mais avec tous les enjeux économiques que cela suppose (location du studio Twickenham et de matériels, contrat avec les chaines de télévision, single imminent dans les bacs, etc.…) et l’inquiétude palpable de leur maison de disques, voir nos lascars prendre la tangente a de quoi surprendre.

En ce sens, l’arrivée inopinée de Billy Preston (chanteur et claviériste pour Ray Charles ou Sam Cooke) sera leur sésame. Leur ticket gagnant. Un atout solide dans la structure de leurs chansons hésitantes. Et le groupe, enfin soudé, de s’envoler vers le firmament de la composition achevée.

« The Beatles : Get Back » est étourdissant. Accéder, ainsi, à l’intimité d’un power band en questionnement constant et accéder à la naissance de « Get Back » ou de « The long and winding road » est le plus beau des cadeaux.

Partager l’émotion grandissante de Ringo Starr, assis près de Paul Mac Cartney au piano est le point culminant de cette série documentaire.

Et deviner que sous les apparats de nos quatre cavaliers de l’Apocalypse se cachaient, surtout, les rêves inaboutis de quatre trublions adulescents nous émeut durablement.

Alors, qu’importent les chemins sinueux empruntés.

Qu’importent les voies de garage, les impasses et les virages à rallonge.

A l’instar de nos héros, faisons fi de la gravité.

Car, au final, les Beatles ne furent que cela : des garçons dans le vent portés par d’infinis courants ascendants.

Non loin de Neverland.

Over the Rainbow.

John Book.