Avec « Top of the Sinaï », Child of Ayin ouvre un territoire folk/rock captivant. Derrière ce nom de scène se cache Jonathan Sellem, artiste franco-américain habité par une vision où la musique devient récit spirituel initiatique. Porté par la figure d’un cowboy mystique évoluant dans un univers folk poétique intérieur, ce concept album aux accents rugueux de gospel incandescent et de rock psychédélique se déploie comme une quête chamanique guidée par les signes, la numérologie et l’écoute du vivant. À l’occasion de la sortie de « Top of the Sinaï » nous avons échangé avec Jonathan pour évoquer la création collective et le pouvoir vibratoire de la musique.

« Top of the Sinaï » est présenté comme une quête chamanique. À quel moment ce projet est-il devenu un véritable concept album plutôt qu’une simple suite de chansons ?

Le projet est devenu un concept album lorsque, en pleine phase d’éveil, j’ai vu que tout était lié : des fragments de chansons accumulés au fil des années révélaient une trame numérologique. Comme ces moments du quotidien où une plaque d’immatriculation ou les formes d’un marc de café semblent nous parler. En restant attentif, j’ai compris que chaque morceau était un message sur ce chemin initiatique.

Le personnage du cowboy mystique traverse tout l’album. Est-il une figure narrative, un alter ego, ou un archétype spirituel qui s’impose à toi ?

Je dirais que c’est un peu les trois : une figure narrative, car le cowboy incarne la conquête du monde extérieur, et l’indien (ou le chamane) celle de l’univers intérieur. Ensemble, ils racontent nos dualités. C’est aussi un alter ego, chacun reflétant une facette de moi. Et enfin, ces archétypes spirituels se sont imposés naturellement, comme des guides venus aux moments clés de mon parcours.

Tu évoques la numérologie et la médiumnité comme sources d’inspiration. Comment ces pratiques ont-elles concrètement influencé l’écriture ou la structure des morceaux ?

J’ai bien sûr été traversé par le tarot, la kabbale ou la numérologie, mais pas comme des disciplines séparées. Quand on se réveille, il n’y a plus de frontière entre la vie et le spirituel : tout devient spirituel. Ces mots sont juste des étiquettes pour nommer une même chose : l’ouverture aux signes, la capacité à faire des liens entre ce que l’on vit et ce qui nous traverse. À partir de là, l’inspiration devient naturelle. On perçoit des tendances, une direction, selon l’énergie que l’on porte. L’album s’est construit ainsi, sans cloison, comme une traduction sensible du flux de la vie.

La folk rugueuse que tu proposes est traversée par des notes de gospel et de rock psychédélique. Comment as-tu trouvé l’équilibre entre la terre, la transe et le sacré dans le son ?

L’équilibre s’est imposé de lui-même. Ma folk rugueuse, c’est juste moi : songwriter qui s’exprime à la guitare, avec mes mots, de manière brute, parce que c’est le reflet de ma personnalité. Le gospel, c’est cette puissance des chœurs qui touche directement l’âme. Quant au rock psychédélique, il ajoute une dimension dynamique, une “folie” qui, pour moi, est la norme. Je n’ai pas cherché à doser ou à ajuster : c’est ainsi que c’est sorti, naturellement, parce que ça me parlait.

On pense parfois à Dylan, Neil Young ou Nick Cave, mais l’album reste pourtant très personnel. Comment vis-tu ces filiations : comme un héritage assumé ou comme un dialogue inconscient ?

Évidemment, je suis flatté qu’on me compare à Dylan, Neil Young ou Nick Cave. C’est super, mais c’est sûrement un dialogue inconscient, et après tout, c’est la perception des autres. En réalité, même si j’ai un peu écouté Dylan, j’ai surtout écouté Cat Stevens et Metallica. L’influence la plus flagrante, c’est les comédies musicales à Broadway, que ma mère m’emmenait voir. Quand je compose, je n’essaie pas de reproduire ce qui existe. J’écoute ce qui me traverse. Si c’est teinté de mon passé, peut-être, mais je me concentre d’abord sur le message, et la musique vient ensuite se tisser autours du propos pour le servir.

Make Me Sun parle d’élévation de l’âme et de lumière. Est-ce un morceau-clé dans la compréhension du disque, voire un point de bascule spirituel dans le récit ?

Oui, tout à fait, c’est un morceau clé. Placé en 9, chiffre de fin de cycle en numérologie, “Make Me Sun” parle de mort psychique et physique, accompagnant l’élévation de l’âme. Il arrive juste avant “New World Under” (le titre 10), qui marque un renouveau et un monde futur. C’est un basculement : après ce point, on passe d’une vision extérieure à une introspection. C’est donc bien un pivot spirituel dans le récit.

La session filmée au Studio Kerwax dégage une atmosphère presque rituelle. Que représente pour toi le lieu et le moment de l’enregistrement dans la transmission du message ?

Kerwax n’a pas été choisi par hasard. C’est un lieu chargé d’authenticité, avec une âme forte, marqué par le passage de nombreux artistes. Rien d’impersonnel : c’est comme une porte ouverte sur un monde mystérieux. Et puis, ma vieille âme est naturellement attiré par les lieux chargés d’histoire. À Kerwax, les murs comme le matériel respirent le rock et la folk. Pour moi, c’était le portail parfait pour transmettre les messages de Top of the Sinaï en live, avec cette dimension presque rituelle : un moment de connexion, où la créativité trouvait une porte vers quelque chose de plus grand.

Le groupe joue un rôle central dans cette aventure. Comment la dimension collective nourrit-elle une œuvre aussi intérieure et spirituelle ?

Je peux commencer par dire que dans ma façon de composer, je ne me suis jamais senti vraiment légitime en tant que musicien, n’ayant pas de formation académique. Pour moi, la musique retranscrit des émotions, qui ne sont pas linéaires. Les structures figées, les mesures en 4/4, ça ne me parle pas. Je compose comme je l’entends, sans structure rigide. Le défi, c’était que le groupe, qui maîtrise les codes conventionnels, comprenne mon langage. Ils ont su le traduire en musique, tout en respectant cette musicalité non linéaire. C’est ainsi que le collectif a su donner une forme à cette œuvre intérieure et sensible.

Penses-tu que la musique puisse encore aujourd’hui être un outil de transformation intérieure, voire de guérison, dans un monde très rationnel et saturé d’images ?

À partir du moment où tout ce qui caractérise le vivant est, par nature, fréquence et vibration, la musique a forcément un impact. Elle peut autant participer à la guérison qu’à la destruction. Que le monde se pense rationnel ou non importe peu : le vivant vibre, et ces vibrations ont des conséquences. La musique a cette capacité unique d’ouvrir des portes scellées dans l’inconscient, de toucher des zones profondes et parfois de modifier notre programmation intérieure, sans même que quelqu’un de très cartésien s’en rende compte. Et lorsqu’elle est associée à l’image, son pouvoir est encore décuplé : elle amplifie l’émotion, la perception et la transformation intérieure.

Après avoir atteint symboliquement le “sommet” avec Top of the Sinaï, as-tu déjà le sentiment qu’un nouveau cycle s’ouvre pour Child of Ayin musicalement ou spirituellement ?

Oui. Je n’en dirais pas plus.

.

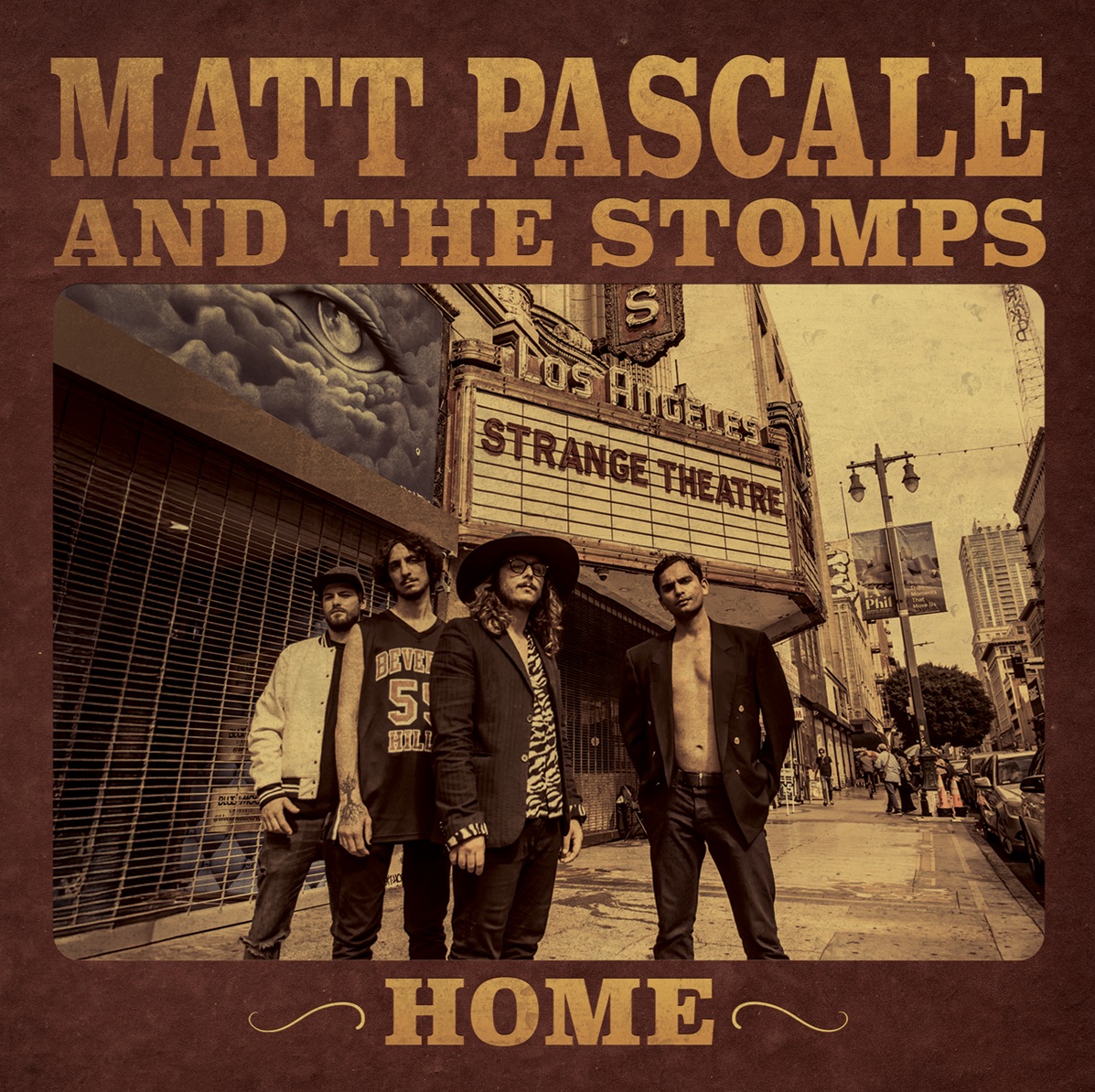

Photo de couv. ©Raphael Lugassy