Deux heures à tuer avant de rejoindre un ami de longue date. Deux heures à s’enfermer dans une salle climatisée, loin du cagnard et des insolations pré-estivales. Que faire? Que choisir? Le choix est serré. Et Cannes est passé par là. J’opte donc pour « Douleur et Gloire », dont la bande-annonce m’a préalablement saoulée. Encore un long-métrage auto-centré où Almodovar, tel un Woody Allen transalpin, va s’épancher sur les affres de la création, sa petite personne et le milieu ô combien nombriliste du cinéma. Avec le bellâtre Antonio Banderas pour tout avatar, le film s’annonçait pénible et l’ennui palpable…. Tant pis, on s’élance dans une salle dare-dare (et d’essai) et on essaye?

Bouche bée. Visibles les amygdales.

La surprise fut totale. Ce qui surprend, dès les premiers plans, c’est le soin apporté à la photographie, au cadre et aux couleurs. Pedro va, certes, nous parler de sa dépression mais quitte à nous dévoiler un peu de son intimité, ce sera avec panache ! Et quel panache ! Il faut voir avec quelle distance (et quel humour) le plus célèbre réalisateur espagnol nous livre une autopsie en règle de ses douleurs nombreuses et de ses crises d’angoisse. Le mental en prend aussi pour son grade : le vieillissement, les interrogations, la nostalgie de la « Movida » et d’une certaine liberté créatrice, tout y est abordé avec pudeur et ironie. Et c’est cette pudeur qui nous réjouit, tant l’on sent le désespoir poli de l’intéressé… en filigrane de chaque plan.

Bien entendu, le réalisateur de « Volver » ne se dépare pas aussi facilement de ses marottes. La figure maternelle, l’éveil des sens, l’homosexualité, le rapport à la Culture et la solitude sont à nouveau convoqués dans ce long-métrage en forme de film-somme. Certains y trouveront une forme de redondance, voire un immobilisme cinématographique. D’autres salueront le courage d’un amoureux du 7ème Art dont l’auscultation sans fard relève plus d’un aveu d’impuissance (au sens strict) que d’une autosatisfaction mégalomaniaque. Pour ma part, j’y vois la marque d’un cinéaste en pleine possession de ses moyens, jonglant avec dextérité avec les éléments fondateurs qui ont fait sa « patte ». Ces mêmes reproches peuvent être attribués aux frères Dardenne ou à Ken Loach . Nous sommes en terrain connu. Doit-on pour autant renoncer à l’intelligence du propos, à l’originalité des plans et à une direction d’acteurs impeccable sous prétexte que la formule est éventée ?

Almodovar peut agacer, son maniérisme précieux ou ses dialogues truculents exaspérer. Certes. Mais je défie quiconque de ne pas lui reconnaître un talent de conteur. Et une volonté d’injecter dans le cinéma populaire une bonne dose de subversion et de perversité. En ces temps de films formatés, visant l’efficacité au détriment de la personnalité, cette démarche auteuriste s’avère être des plus salutaires.

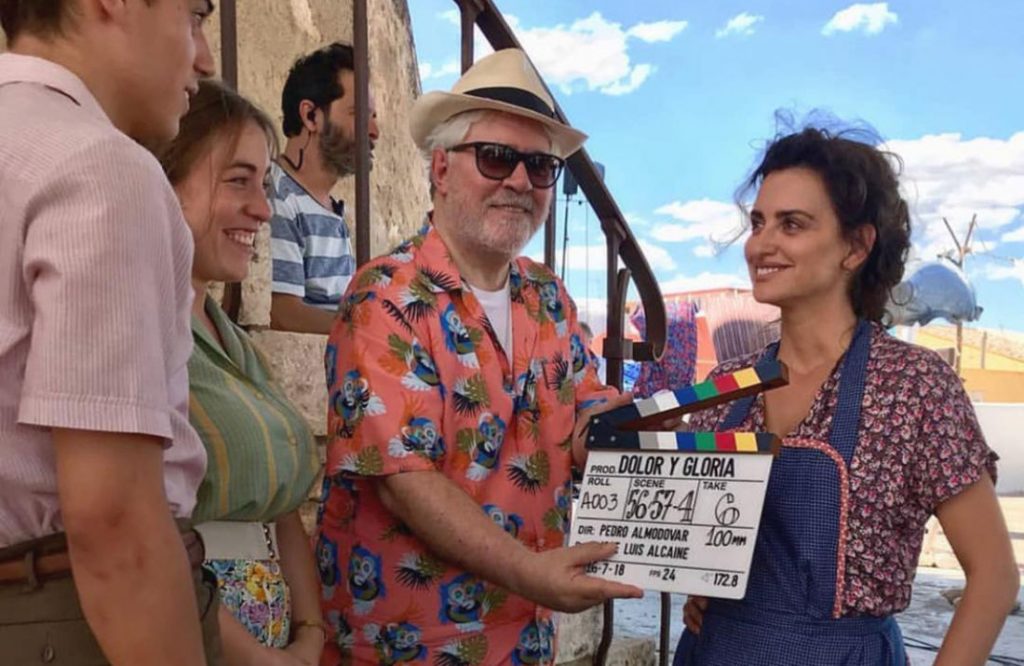

Mais cette radiographie du cœur ne serait rien sans une distribution flamboyante au service de sa Majesté. Le bel Antonio se défait – enfin ! – de ses oripeaux et joue avec une belle retenue un alter ego idéal, un brin mégalo mais terriblement touchant. Bien loin des personnages de justiciers masqués ou de vieux beaux, le « senior » Banderas accuse son âge et trouve dans l’interprétation d’un réalisateur hypocondriaque le rôle de sa vie. Son acolyte, Asier Etxeandia, campe avec maestria un acteur sur le retour, plus porté sur la poudre que sur les planches et le casting féminin (Nora Navas, Penelope Cruz, Julieta Serrano et Susi Sanchez, mères de substitution et toutes magnifiques de naturel) éblouit constamment.

Avec « Douleur et Gloire », Pedro Almodovar se fout littéralement à poil et loin de se complaire dans une pose narcissique et béate (citez le nom d’un autre réalisateur contemporain espagnol aussi connu ?!) ou un hommage appuyé au merveilleux monde du cinéma (il nous épargne les tergiversations d’un créateur sur les plateaux de tournage), ancre son désarroi dans un quotidien palpable et réaliste. Et nous bouleverse par sa tristesse insondable.

Le temps passe, les amis disparaissent, les bons moments sont un souvenir encadré dans un salon mortifère, la drogue se substitue aux médicaments, la Mauvaise Vie reprend ses droits et l’inspiration passe son chemin. Échec et Mat. Jusqu’au retour inopiné d’un amour de jeunesse, véritable retour aux sources, qui changera toute la donne. Le cinéma, c’est plus beau que la Vie ? Souvent, oui. Il sauve de l’Ennui. Rassure-toi, Pedro.

Le temps de compter jusqu’à huit et demi, et tout est fini.

John Book