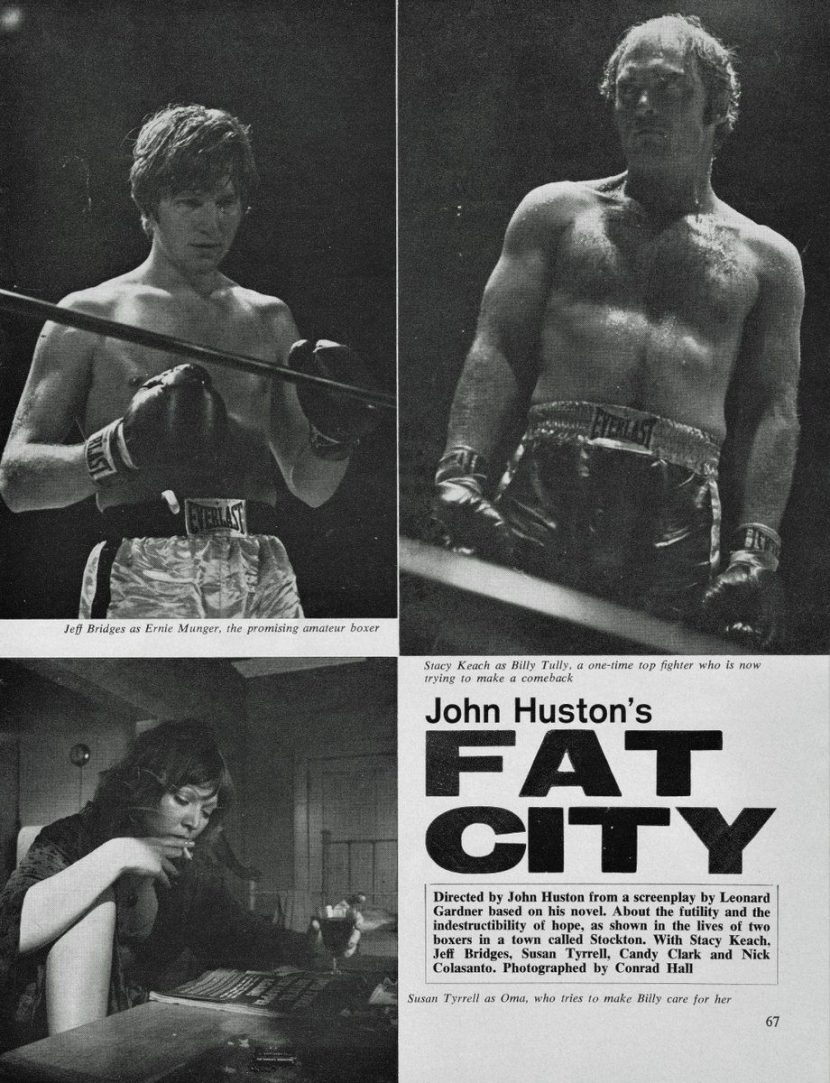

Nous sommes en 1972 et l’immense John Huston débarque avec un nouveau long-métrage inspiré de sa jeunesse et du roman éponyme de Leonard Gardner. « Fat City » où la dérive d’un ancien boxeur sur le déclin, plus prompt à vider les shots sur le comptoir qu’à servir des shoots sur le ring. Billy Tully (incarné à la perfection par Stacy Keach, bien loin de son personnage culte de Mike Hammer) noie son mariage raté dans des bars de seconde zone, fraye avec les paumés et les marginaux, s’entiche d’une alcoolique survoltée et voit en l’uppercut du jeune Ernie Munger (Jeff Bridges dans l’un de ses premiers rôles) la possibilité d’une reconversion.

C’est avec beaucoup d’amour et de compassion que John Huston filme ces égarés au cœur d’une ville anthropophage. Ici, point de jugement ou d’essai social sur la misère qui sévit dans les quartiers populaires de la « Fat City ». Le réalisateur oscarisé plonge dans ses souvenirs et fait corps avec ces personnages esseulés et non dénués d’une profonde humanité. Sa caméra est immersive sans faire le tapin. Rues dégueulasses, appartements miteux, bars suintants l’alcool frelaté et les amours d’un soir, gymnase datant d’une époque révolue où les champions se bousculaient au portillon de la Gloire… Billy Tully erre de points de (re)chutes en spots interlopes, visant un ultime combat : celui de son come-back- personnel ou par procuration (l’entrainement de son acolyte Ernie, adolescent à l’avenir plus ou moins prometteur). Il y a, indiscutablement, du Bukowski dans l’air. Il apparait sporadiquement au détour d’une volute de fumée, d’un verre renversé ou d’une colère homérique. Dans cette manière d’aborder la vie « day by day », Dans cette auscultation sans pathos de ces protagonistes voués à aspirer plutôt qu’à inspirer, Dans leur dégaine poétique et pathétique. Héros Hobos du quotidien jouant des coudes pour en découdre.

On ne peut s’empêcher de penser fortement à « Rocky » de John J. Avildsen mais surtout à « Barfly » de Barbet Schroeder. Identique galerie de losers hors-normes et more than life. Identique pudeur où la tendresse se joue en coulisses et les joutes verbales sur le zinc . Identiques lucidité mordante et rêveries éthyliques.Et lorsque dehors Roméo Balboa joue les adorables cadors, Faye Sismique Dunaway, Diva évidée, dévoile ses superbes jambes à un Mickey Rourke hébété et néanmoins imbibé.De l’amour marteau dans des rades irradiés. Du panard au plumard. Des pains sur la gueule et des enclumes au réveil. Des phrases inter-minables et du vide à combler. La recette est éprouvée et éprouvante mais le propos universel.

Car cette béance dans l’estomac, c’est vous, c’est moi, c’est toi.Voilà. Il y a tout cela dans ce miroir sans fard (de détresse) que nous propose le scénariste américain à l’aube de ses 66 balais. Ce n’est pas l' »African Queen » ni « La Nuit de l’Iguane » mais, croyez-moi, le voyage mérite amplement le détour.Vous trouverez ce diamant brut dans n’importe quelle crèmerie digne de ce nom et dans une magnifique édition Blu-Ray, livret+DVD.

Enfin, je terminerai par une incompréhension totale. Retourner au cinéma masqué et sans portable allumé ou causerie intempestive, cela va de soi. Mais autoriser, par « voix » gouvernementale la consommation de pop-corn in situ pour relancer l’économie des sal(l)es de cinoche au détriment de notre sécurité, c’est un choix politique qui laisse pantois.De ce fait, et en attendant de rejoindre timidement les temples du 7ème Art pour une critique plus actuelle et dans l’air du temps (garantie sans virus), je vous souhaite de bien vous porter et d’écouter ardemment le dernier Pearl Jam sans délai!

See you later, alligators.

John Book.