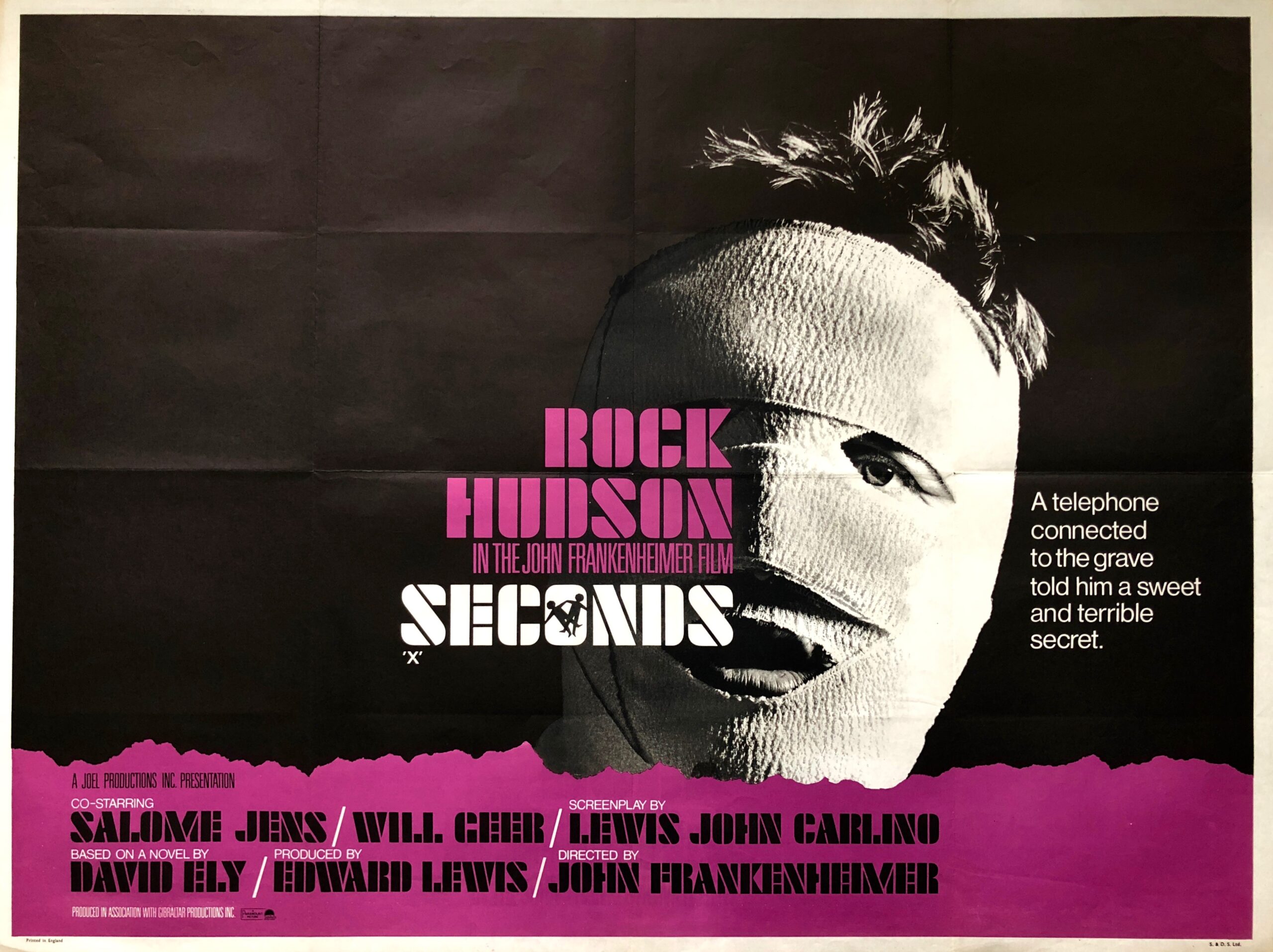

Figure grimaçante. Bouche tordue. Œil qui se dédouble sous l’effet d’un trucage optique. Dès son générique (orchestré par Saul Bass, concepteur graphique pour « Le grand couteau » ou « Vertigo »), « Seconds. L’opération diabolique » flirte avec le fantastique sans jamais passer à côté de son sujet : la prédétermination et le corps comme outil transitoire.

Je m’explique.

Nous sommes en 1966 et John Frankenheimer, tout auréolé de deux succès majeurs (« Le prisonnier d’Alcatraz » et « Le train »), décide de creuser plus profondément son sillon paranoïaque entrevu dans « Un crime dans la tête ». Pour son nouveau thriller sur fond de critique sociale, Frankie puise dans sa récente collaboration avec Rod « Quatrième Dimension » Serling et se frotte à l’étrange. Mieux, il s’emploie à rendre son cinéma moins « confortable » par l’entremise d’effets sidérants et novateurs. Exemples. A l’écran, le faciès du protagoniste est décadré à l’écran et sa bouche hors-champ. Il n’aura, donc, pas droit à la parole mais son corps parlera pour lui. Passager anonyme et pisté par un étrange voyageur, Arthur Hamilton prend peur et court à travers la foule. Dans cette gare filmée comme un parc d’attractions horrifique, notre cinéaste natif de New-York poursuit, caméra à l’épaule, sa proie et persiste dans le malaise. Climat anxiogène. Plongées/contre plongées. Gros plans. Champ/contrechamp. Ici un papier tendu comme gage de rendez-vous et là le rictus d’Arthur Hamilton pour seule réponse.

Il y a du « M le Maudit » dans cette course folle.

Contrastes. Noir et blanc découpés. Entre film noir et expressionisme allemand, Frankie fonce et l’on sent le cinéaste en heureux de s’ébattre dans son propre langage cinématographique. L’audience ? Prise en otage. Puis le long-métrage marque une pause dans son jeu de piste .

Points de suspension et proposition d’une entreprise privée :

« Et si vous aviez, Mr Hamilton, la possibilité de tirer un trait sur votre vie ? De changer la courbe de votre existence ? ». Twilight Zone. Onirisme. Cauchemar.

Dans cette parabole culottée, rien ne nous sera épargné. Ni la chirurgie plastique pratiquée à grand coup de burin par le Dr Innes (Richard Anderson, inoubliable Oscar Goldman dans la série « L’Homme qui valait 3 Milliards ») ni le traumatisme d’un homme perdu dans un nouveau visage. Je manque de clarté ? Je m’attarderai, donc, sur les prises de risques de plus en plus insensées pour un produit Paramount.

1966. Le changement, c’est maintenant. L’ère est à la libération sexuelle, au mouvement hippie frémissant et à la révolution en marche.

John Frankenheimer l’a bien compris et s’offre le luxe d’un changement de « genre » au beau milieu de son récit.

Autre corps. Autre monde.

Adieu Hamilton ! Antiochus « Tony » Wilson (remarquablement incarné par l’immense Rock Hudson), doté d’une belle gueule d’athlète, prend à présent ses marques dans sa nouvelle vie. Aux oubliettes le monde étriqué de la comptabilité! Le voici artiste peintre, célibataire, et maitre de son existence.

Hélas, l’esprit de Tony est double, trouble, hanté par un passé morne mais toujours vivace. Son quotidien est entaché par une culpabilité morale. Son faciès est une prison. Sa personnalité se brouille, écartelée entre le désir d’abandonner définitivement une vie rectiligne et les souvenirs fantômes de son épouse. Qu’est ce qui cloche ? Sa maison est moderne, la décoration épurée, l’horizon à sa portée mais son bonheur… Tony ? Qu’est ce qui cloche ?

Electro-choc.

A la faveur d’une rencontre inopinée avec l’insaisissable Nora Marcus, notre anti-héros s’engluera dans l’oubli via une spirale de plaisirs. Bacchanales, orgie, alcools à gogo, Antiochus perd la tête. A l’écran, des corps nus se massent les uns contre les autres. Le vin coule à flot et John Frankenheimer filme cet hédonisme primaire avec frénésie (la caméra tournoie, heurte les figurants, s’attarde sur des seins, des fesses).

Hélas, cette dépravation n’a rien de salutaire et Antiochus se rétracte. Mais ce pacte faustien peut-il être falsifié ?…

Vous l’aurez deviné, voici une œuvre qui se détache foncièrement des productions de l’époque par sa thématique.

Sommes-nous tou (te)s conditionné(e)s par notre environnement, notre classe sociale, nos liens familiaux ou la force du Destin? Notre vie est-elle écrite dans les grandes lignes, sans que nous puissions nous en extraire ? L’épanouissement personnel s’accorde t’il avec la réussite sociale ? Bourdieu ou Bourre -Dieu?

Putain, quelle claque ! Quelle liberté de ton ! Quelle intelligence !

Cela faisait longtemps qu’un classique ne m’avait pas fait une telle impression.

Long-métrage scindé en deux parties, l’une kafkaïenne, l’autre plus solaire, « Seconds » est un grand film charnel sur la schizophrénie et qui fustige l' »American Way of Life ».

L’affirmation d’un « Nouvel Hollywood » préfigurant « The Swimmer » de Frank Perry et « Zabriskie Point » de Michelangelo Antonioni.

Du cinéma qui a de la gueule, du corps et de l’esprit.

Et puis, Rock Hudson.

Elégant et authentique.

Sauvage et racé.

Vous avez dit « Rock » ?

John Book.